品牌形象策划故事:一家老茶企的焕新之路

在福建武夷山脚下,有一家拥有百年历史的老茶企——“林氏茶庄”。作为当地闻名遐迩的乌龙茶制作世家,它的名气曾经远播港澳和东南亚。可近些年,面对新式茶饮的兴起、电商的冲击、年轻消费者的变化,林氏茶庄的生意逐渐走向沉寂,门店人流冷清,线上销量也难有突破。

“我们做了100年的茶,却卖不过开了三年的网红品牌。”第三代传人林青望着仓库里堆积如山的成品茶叶,一声长叹。

也是在这个时刻,林青决定为林氏茶庄做一场彻底的品牌形象策划与重塑。他找到了专业的品牌设计公司,希望借助外力,重新焕发品牌的生命力。

这个策划的过程,既是一场品牌再造的探索,也是一次传统与现代、情怀与策略之间的博弈。

一、诊断:一个没有形象的品牌

在初次调研中,品牌策划团队深入走访了林氏茶庄的工厂、门店、茶园与老茶客,并对其线上销售平台、包装系统、传播内容进行系统梳理,结论几乎一致:

林氏茶庄不是“没有品牌”,而是“没有形象”。

Logo老旧无识别性:像是90年代随手画的毛笔字,辨识度低,难以缩放与延展;

包装设计混乱无体系:有红色礼盒、绿色铁罐、黄色牛皮纸,缺乏统一的风格;

品牌故事停留在“祖传工艺”:没有聚焦受众兴趣,也缺乏情感打动;

缺乏现代传播语言:社交媒体运营几乎空白,与年轻人脱节;

定位模糊:既不亲民,也不奢华,不知卖给谁、怎么卖。

策划公司负责人说:“你们不缺历史,不缺品质,缺的是形象表达和对话能力。”

二、定位:不做茶叶卖家,而做东方生活倡导者

品牌形象的设计首先来自定位的重塑。策划团队通过调研发现,林氏茶庄的真实优势并非仅在于茶本身,而是那份来自茶背后的东方生活方式:

清晨采茶、手工烘焙、择水泡茶;

在庭院里围炉煮茶的慢节奏生活;

与山、与水、与心对话的心性修行。

“林氏茶庄不只是卖茶,而是传递一种东方的精致生活方式。”于是,新品牌定位明确为:

“林氏茶庄:东方茶人的生活美学。”

这不仅是一个文化姿态的表达,更为品牌视觉风格、传播内容、产品设计提供了统一方向。

三、视觉重塑:从“老字号”到“东方气韵”

品牌形象的第一步,是重塑视觉系统。

1. Logo设计

新Logo以篆体“林”为基础,融入“山水”与“茶壶”的抽象线条,既保留传统气质,又具现代构成感。字体下方用小楷书写“林氏茶庄”,提升文化格调。整个标志黑白两色,质朴沉稳,适合在多种媒介上使用。

2. 品牌色彩

以“武夷山的晨雾灰”和“茶汤的琥珀金”作为主色调,搭配“素白”“墨绿”为辅助色,传递山林意象与东方温润感。

3. 包装设计

摒弃传统大红大绿礼盒,改用竹编纹理纸质盒、小陶罐封装、禅意插画标签,每一款茶的包装都讲述一个小故事,如“霜降采”、“观音山日出”、“炉边春煮”,赋予产品情感和想象力。

4. 字体与插图

采用定制手写字体与水墨插画风格,贯穿整个品牌传播视觉系统,从海报、公众号、短视频封面到导视系统,皆统一调性。

四、讲故事:为品牌注入人情味

视觉是入口,故事是连接。林氏茶庄重新书写了自己的品牌故事,从一位百年前的挑茶老人开始,以三代茶人坚守手工技艺、守护山林生态的真实故事为线索,打造了一个**“不离山、不离手、不离心”的品牌叙事”。

同时,还为每一款主打茶开发了自己的小故事和命名:

【归云】——适合夜读时饮的一款岩茶;

【听泉】——泉水冲泡下更显甘甜的铁观音;

【午憩】——适合都市白领午后的一杯清香绿茶。

这些故事不仅印在包装上,也用于短视频脚本、公众号推文、线下展陈,构建了完整的品牌人格。

五、传播落地:走进年轻人,也守住年长客

品牌策划不止于设计与包装,更在于传播策略的执行。

林氏茶庄将品牌形象落地到以下几个维度:

1. 公众号与短视频内容矩阵

围绕“东方茶人的生活方式”,发布内容包括“茶器知识”“饮茶习俗”“山中手工茶制作日志”等,吸引了一批追求生活仪式感的都市人。

2. 抖音直播+线下快闪

结合“城市茶室”概念,在上海、深圳、杭州等城市开设临时茶空间,吸引年轻人打卡、体验、拍照,并在线上直播销售。

3. 跨界合作与联名

与一家香薰品牌推出“茶香系列”,与本地陶艺师合作推出限定“林氏茶器”,强化品牌的生活方式气质。

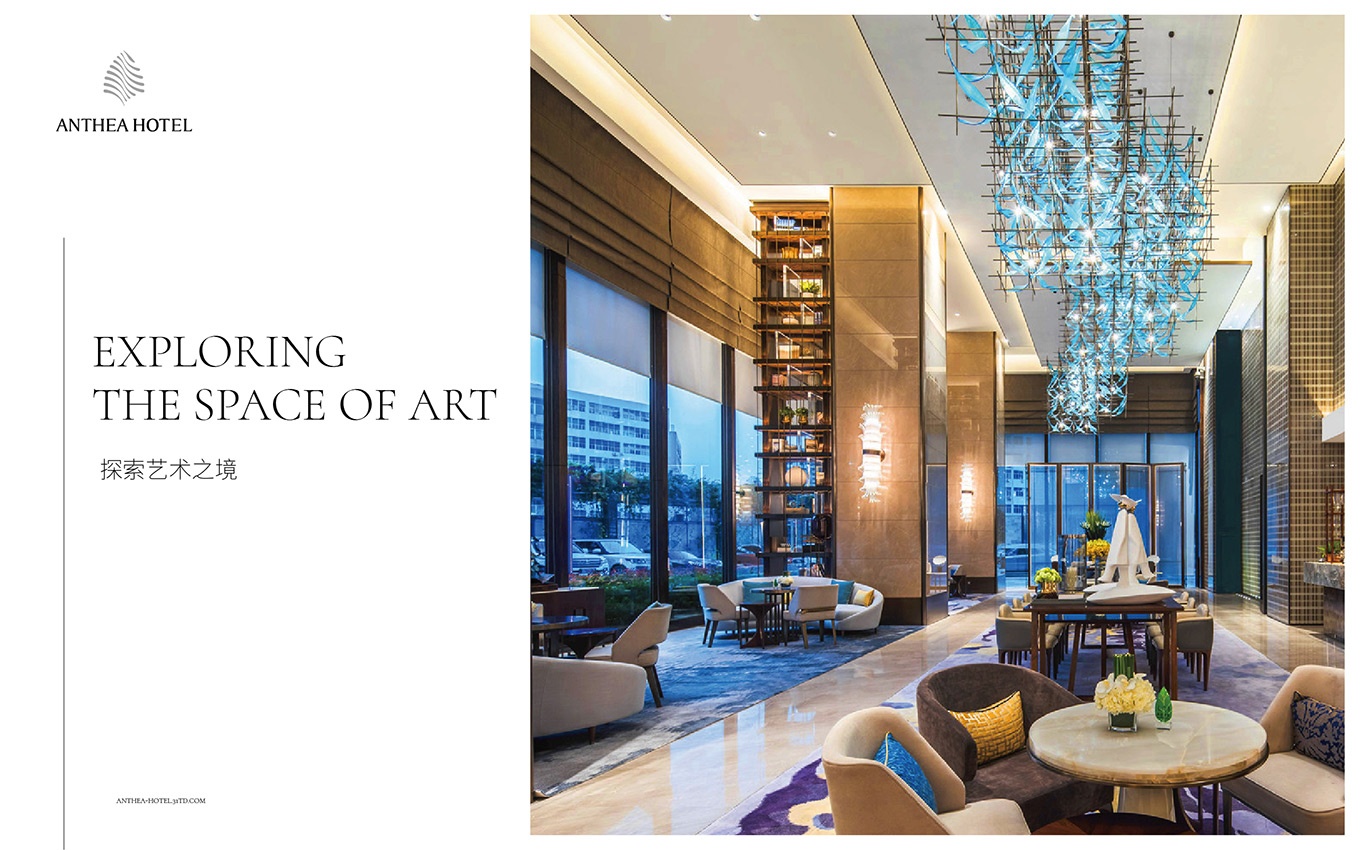

4. 线下门店焕新

原有门店全面改造,融合木质、山石、水纹、光影设计,打造成现代东方美学空间,成为游客和摄影师打卡点。

六、成果回响:从沉寂到焕发

一年后,林氏茶庄的品牌数据发生显著变化:

电商平台销量同比增长320%;

新用户平均年龄从45岁下降至29岁;

被新华社、美学生活杂志、新中式平台推荐报道;

成为多个高端住宅茶艺空间供应商。

而对林青来说,最感动的不是销量,而是一个新客户留言:“你们的茶不止是茶,是我想要过的生活。”

结语:形象策划,是品牌的重生

这个品牌形象策划的故事告诉我们:

品牌形象不只是“换个包装”,而是一次价值重构、视觉重塑、情感再连接;

好的品牌形象,是战略与创意的融合,是传统与当下的桥梁;

设计改变的不只是产品表面,更能唤醒品牌的灵魂。

而每一个有文化、有深度、有初心的老品牌,都值得一次被看见、被理解、被重塑的机会。